2. Teil: Auf der Suche nach der verlorenen Identität

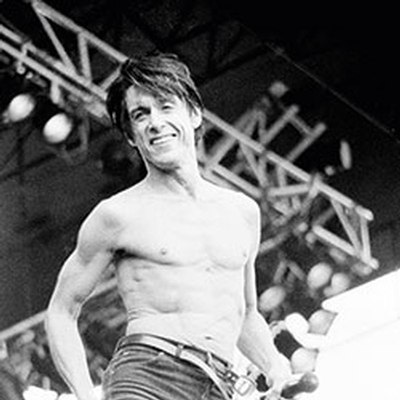

Hatte Iggy Pop im ersten Drittel seiner Karriere noch kein schlechtes Album veröffentlicht, holte er das in der schwächsten Phase seiner Karriere – von Ende der Siebziger bis Ende der Achtziger – ausgiebig nach. Die Überschrift ist mit Bedacht gewählt: Geplagt von Geld- und Drogenproblemen, ging Iggy musikalisch allzu oft faule Kompromisse ein, infolge derer er sich immer mehr von dem entfernte, was ihn bisher als Musiker ausgemacht hatte, ohne sich jedoch nennenswert künstlerisch weiterzuentwickeln.

TV Eye Live 1977 (RCA, 1978)

Im Grunde genommen war das schon ein dreister, aber amüsanter Schachzug: Iggy hatte einen Vertrag zu erfüllen und brauchte Geld. Also kassierte er für dieses Album einen Vorschuss von 90.000 Dollar, produzierte es für 5.000 und steckte die Differenz ein. Kollege Albert Koch hält das in Hinblick auf die Plattenfirma, die sich zu Recht verschaukelt vorkam, für „Punkrock“, was man durchaus so sehen kann. Leider stellt man, wenn man zu Ende gelacht hat, leider fest, dass Iggy sich damit einen Bärendienst erwiesen hat, denn die Platte ist saumäßig, ist ein aus drei verschiedenen Gigs lieblos zusammengeschustertes Live-Album in bescheidener Soundqualität, dessen vorherrschendes Merkmal seine völlige Überflüssigkeit ist. Hat man die Opener „TV eye“ (in einer gargantuesk aufgeblasenen Version samt Background-Chor aus der Musicalhölle und einem uninspiriert am Keyboard herumdaddelnden David Bowie) und „Funtime“ (klingt wie eingeschlafene Füße) überstanden, möchte man die Platte bereits zurück ins Regal stellen und nie wieder anfassen, obwohl Teile des Rests zumindest manchmal noch Spaß machen. Aber das muss dann auch nicht mehr sein. (2)

New Values (Arista, 1979)

Demzufolge war der erneute Labelwechsel keine sonderliche Überraschung. „New Values“ ist meiner Meinung nach eine von Iggys am meisten unterschätzten Platten und wird im Vergleich zu seinen beiden Berlin-Alben immer recht stiefmütterlich behandelt. Dabei ist das eine recht gelungene Mixtur aus „The Idiot“ und einigen STOOGES-Versatzstücken, wohl auch, weil James Williamson mit am Entstehungsprozess beteiligt war. Es gibt einige Hits: das treibende „Five foot one“ mit prägnantem Saxophon, „I’m bored“, das langsame „The endless sea“, das sich zum Ende kontinuierlich steigert und mehrere Hördurchgänge braucht, um sich zu erschließen, und einige fesselnde Gitarren- und Bassläufe, die den Songs hohen Wiedererkennungswert verleihen. Sogar dem albernen Song „African man“ mit seinem strunzdummen Text traue ich zu, ab einer gewissen Promillezahl seine Partyqualitäten zu entfalten. Auf jeden Fall ist es Iggys letzte richtig gute Platte für eine relativ lange Zeit, und das Porträt auf der Coverrückseite ist obendrein Wert eingerahmt zu werden. (8)

Soldier (Arista, 1980)

Der erste Schritt in die völlige Belanglosigkeit war dieser Schnellschuss, dem ein Bruch mit James Williamson vorausgegangen war. Stattdessen wurde Ex-SEX PISTOLS-Bassist Glen Matlock ins Boot geholt, was man diesem mediokren Machwerk aber nicht unbedingt anmerkt – zumal in der Endabmischung die Gitarren mysteriöserweise weitgehend verloren gingen. Hat man den grausigen Opener „Loco mosquito“ (der in seiner Frühachtziger-Schunkelseligkeit ungefähr klingt, als hätte Bernd das Brot mit einer beliebigen Kommerz-NDW-Pfeifentruppe einen Song aufgenommen) überstanden, lässt sich aus diesem Konglomerat halbgarer Ideen mit viel gutem Willen noch der eine oder andere brauchbare Song („Knocking ’em down (In the city)“, „Mr. Dynamite“) herauspicken, aber ansonsten ist da wenig Erinnernswertes. Das zeigt sich schon daran, dass auch nach wiederholtem Hören kaum etwas von „Soldier“ bei mir hängengeblieben ist, auch wenn ich das Album weitaus schlechter in Erinnerung hatte. (5)

Party (Arista, 1981)

Schlimmer geht es immer. Laut seiner Plattenfirma wollte man Iggys Mainstream-Appeal erhöhen, und heraus kam eine Grützwurst von einem Album, seicht und glattpoliert, das sogar der Verursacher selbst mittlerweile als „piece of shit“ abtut. Es gibt zwei gute Songs auf der Platte (das tolle, tanzbare „Eggs on plate“ und „Bang bang“, das von Bowie gecovert wurde – bezeichnenderweise auf dessen Karrieretiefpunkt „Never Let Me Down“), der Rest changiert zwischen Durchschnitt („Pumpin’ for Jill“) und völligem Schrott. Spätestens bei dem im Fahrwasser der GOOMBAY DANCE BAND schwimmenden Disco-Reggae „Happy man“ fragt sich der ansonsten geneigte Hörer, will der mich jetzt verarschen? Oder meint er das tatsächlich ernst? Klippmüll für alle Ü30-Partys der Republik. (3)

Zombie Birdhouse (Animal, 1982)

Mit Sicherheit eine der unbekanntesten Iggy-Platten – zum Glück ist diese wieder halbwegs hörbar, wenn auch recht durchwachsen. Chris Stein von BLONDIE, auf dessen Label „Zombie Birdhouse“ erschien, tritt hier auch als Gitarrist in Erscheinung. Der Opener „Run like a villain“ mit seinem blechernen Computerbeat und lauten Gitarren prescht auch gleich recht ungestüm nach vorne. Und es gibt auch noch andere gute Songs auf der Platte: das hymnische „The villagers“ etwa oder meinen persönlichen Favoriten „Life of work“, ein surreal dahinmäanderndes Stück, dessen Rhythmus tatsächlich an eine marschierende Arbeiterkolonne erinnert und das eine ziemliche Sogwirkung entfaltet. Auf der Minus-Seite stehen aber leider auch Iggys stellenweise penetrant schiefer Gesang, sowie Ausfälle vom Kaliber der versoffenen Cowboyballade „Cookie McBride“. Dazu kommt vor allem gegen Ende hin nervtötend uninspirierter Quatsch wie „Street crazies“. Eine zwiespältige Angelegenheit. (6)

Blah Blah Blah (A&M, 1986)

Es ist Iggys bislang kommerziell erfolgreichstes Album (nach vier Jahren Pause), was man diesem auch anhört, denn: mehr Achtziger geht kaum. Ein typisches Produkt dieses Jahrzehnts mit Unmengen Keyboardkleister, Hall auf den Drums und dermaßen glatt, dass Formatradiomacher nicht mal eine Augenbraue heben würden. Was die Musik relativ austauschbar macht: rein instrumental würde es einem schwerfallen, das Album in einer Auswahl von 25 Achtziger-Jahre-Mainstream-Platten dem richtigen Interpreten zuzuordnen. Produziert wurde das Ganze von David Bowie, während, man glaubt es kaum, Ex-SEX PISTOLS-Steve Jones als Co-Autor drei Songs mitverantwortete.

Richtig schlecht ist es allerdings trotzdem nicht. Natürlich muss man allgemein mit dem speziellen Sound dieser Dekade etwas anfangen können, dann findet man auch unter der ganzen Glasur noch einige brauchbare Songs: das sattsam bekannte „Real wild child“ etwa (übrigens eine Coverversion eines Songs von „Ivan“ [Johnny O’Keefe] aus dem Jahr 1958), das langsame „Isolation“ mit seiner einprägsamen Gesangsmelodie oder das wuchtige „Winners & losers“. Allerdings gibt es hier auch ganz schlimme Momente: „Fire girl“ und „Hideaway“ beispielsweise stehen knietief im Schlagerschleim, ein Eindruck, der sich peinigend verstärkt, wenn man sich beides auf Deutsch gesungen vorstellt. Für Iggy war diese Platte wohl sehr wichtig, um endlich einmal wieder finanziell die Oberhand über sein Leben zu gewinnen. Es sei ihm vergönnt. Wirklich empfehlen kann man sie nur bedingt. (6)

Instinct (A&M, 1988)

Und aus dem Nichts erfand sich Iggy plötzlich als langhaariger Hardrocker neu und unterlief die kommerziellen Erwartungen nach seinem erfolgreichen Vorgänger komplett. Dagegen wäre erst einmal nichts einzuwenden. Leider tat er das mit einem drögen, altbackenen Hardrock-Album, das bereits 1988 schwer nach Mottenkiste müffelte. „Instinct“ wurde von Bill Laswell produziert und präsentierte leider nicht nur Steve Jones an der Gitarre, sondern mit dem scheintoten Paul Garisto auch einen der schlechtesten Rockdrummer der Menschheitsgeschichte, dessen stumpfes „Bumm-tschack“ samt den schon Sekunden im voraus erahnbaren Whirls selbst Meg White nicht schlechter hinbekommen hatte. Ansonsten gibt es hier reichlich lahmen Riffrock der AC/DC-Schule mit zwei, drei prägnanten Songs („Cold metal“, „Easy rider“), der ansonsten niemanden wirklich hinter dem Ofen hervorlockt. Die Bewertung fällt auch nur aus Nostalgie noch halbwegs passabel aus, denn mit 17, in meiner Prä-Punk-Zeit, hörte ich das Album in meinem Walkman rauf und runter und mochte es. (6)

Live At The Channel, Boston M.A. 1988 (1988)

Ein obskurer Live-Mitschnitt, der semilegal mit unterschiedlichem Tracklisting auf diversen Labels erschien, in meinem Fall hier auf Revenge Records, die in Paris ansässig sind oder waren. Erwähnt werden soll es trotzdem, denn zum einen ist die Platte anscheinend noch erhältlich, und zum anderen ist sie gut, teilweise sogar sehr gut. Die Tonqualität ist für solch einen Live-Mitschnitt recht ordentlich, die Band spielt sich dynamisch durch das Material von „Instinct“, einige STOOGES-Klassiker und „Five foot one“, und das Ganze wirkt erstaunlich frisch und lässt sich in einem Rutsch mit sehr viel Spaß durchhören. Und sogar der unsägliche Paul Garisto scheint stellenweise wirklich Schlagzeug spielen zu können. (8)

Brick By Brick (Virgin, 1990)

Ich muss gleich vorausschicken, dass dieses Album für mich etwas Besonderes ist, denn die erste Single davon – nämlich „Home“, das heutzutage eher wirkt wie beschwingter Altherrenrock – verleitete mich damals zum Albenkauf und machte mich endgültig zum Fan. Will heißen, zu jemandem, der seit fast 25 Jahren in Bezug auf Iggy fast jeden Quatsch mitmacht und ungehört kauft, und sei es „Party“. Ansonsten ist das Album eine recht ausgewogene Mischung und klingt wie ein Sammelsurium aus seinem Backkatalog: die Riffrocker („Pussy power“ und „My baby wants to rock’n’roll“, beides übrigens unter Mithilfe von Slash und Duff von GUNS N’ROSES), die Balladen, entweder düster (das großartige „Livin’ on the edge of the night“) oder albern bis besinnlich („Starry night“ und „Moonlight lady“), die eher massenkompatiblen Stücke, die diesmal mit einer unverkennbaren Note versehen sind („Main street eyes“ und das flotte „Butt town“). Mein Favorit ist, abgesehen von „Livin’ ...“, das treibende, leicht folklastige Duett mit John Hiatt namens „Something wild“, das sich erst nach häufigerem Hören als prägnanter Song herausschält. Eine Extra-Erwähnung verdient „Candy“, das Duett mit Kate Pierson von den B-52’s. Das ist zwar so etwas wie der Hit der Platte, konnte mich dagegen nie richtig überzeugen – was wahrscheinlich an der Duettpartnerin liegt, deren gewöhnungsbedürftige Stimme bei ihrer Hauptband am besten aufgehoben ist. Bestimmt kein herausragendes Album, auch weil die Produktion von Don Was stellenweise glatt geraten ist, aber trotzdem einer meiner Favoriten (um etwas Werbung in eigener Sache zu machen: ein ausführlicher Aufsatz zu dieser Platte findet sich auf meinem Blog – einfach googlen). Musikalischer Wert: (8), persönlicher Wert: (10)

Damit hätten wir die Schwächephase abgearbeitet. Im dritten und letzten Teil wird es um die Alben bis zur STOOGES-Reunion gehen. Übrigens sind meine Urteile nicht bindend und ich nicht unfehlbar ... Sollte sich jemand genötigt sehen, mir zu widersprechen, kann er das tun, entweder bei mir als Blogkommentar oder auf irgendeinem Weg über das Ox (Facebook, Leserbriefe ... lasst euch was einfallen).

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #44 September/Oktober/November 2001 und Seb Hinkel

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #111 Dezember 2013/Januar 2014 und Stefan Gaffory

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #112 Februar/März 2014 und Stefan Gaffory

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #113 April/Mai 2014 und Stefan Gaffory

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #132 Juni/Juli 2017 und Markus Kolodziej

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #156 Juni/Juli 2021 und Wolfgang Wiggers

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #61 August/September 2005 und Joachim Hiller

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #76 Februar/März 2008 und Joachim Hiller

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #104 Oktober/November 2012 und Joachim Hiller

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #43 Juni/Juli/August 2001 und Joachim Hiller

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #166 Februar/März 2023 und Joachim Hiller

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #146 Oktober/November 2019 und Joachim Hiller

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #109 August/September 2013 und Joachim Hiller

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #75 Dezember 2007/Januar 2008 und Joachim Hiller

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #60 Juni/Juli 2005 und Joachim Hiller

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #84 Juni/Juli 2009 und Joachim Hiller

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #151 August/September 2020 und Joachim Hiller

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #148 Februar/März 2020 und Joachim Hiller

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #96 Juni/Juli 2011 und Joachim Hiller

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #51 Juni/Juli/August 2003 und Joachim Hiller

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #39 Juni/Juli/August 2000 und Joachim Hiller

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #81 Dezember 2008/Januar 2009 und Joachim Hiller

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #125 April/Mai 2016 und Joachim Hiller

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #129 Dezember16/Januar17 2016 und Joachim Hiller

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #53 Dezember 2003/Januar/Februar 2004 und Thomas Kerpen

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #133 August/September 2017 und Joachim Hiller

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #145 August/September 2019 und Joachim Hiller