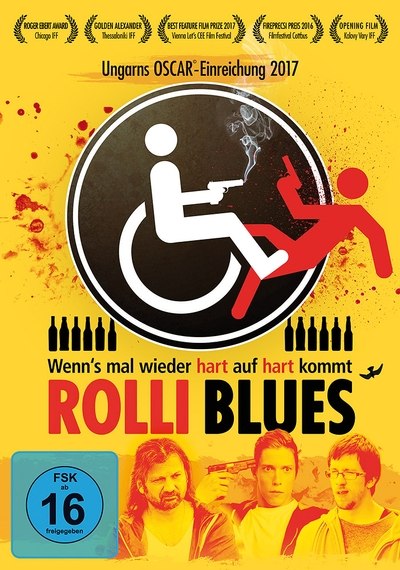

Das ist er also, Ungarns Beitrag für die Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ bei der Oscarverleihung 2017. In die engere Wahl von neun Filmen kam er allerdings nicht, und man ist nach Sichtung von Attila Tills „Rolli Blues“ („Tiszta szívvel“), dessen englischer „Kills On Wheels“ deutlich plakativer ausfällt, auch nicht wirklich überrascht.

Zumal Ungarn in den letzten Jahren auch nicht als übermäßig produktives Filmland auffiel und eher wegen seiner rechtskonservativen politischen Umtriebe von sich Reden machte. Tills Film ist dabei durchaus ambitioniert, denn er macht zwei tatsächlich behinderte männliche Teenager, Zoli und Barba, zu den Protagonisten der Geschichte und integriert auch recht wirklichkeitsnah deren Alltagsprobleme.

Vor allem was Zoli betrifft, denn der leidet unter einer extremen Wirbelsäulenverkrümmung und benötigt dringend eine kostspielige Operation, ansonsten drohen seine inneren Organe zerquetscht zu werden.

Die einzige Hoffnung für ihn ist sein im Ausland lebender, wohlhabender Vater – ein besonders herzliches Verhältnis hatte sich zwischen den beiden aber nie entwickeln können. Ein wichtiger Schauplatz von „Rolli Blues“ ist das Therapiezentrum von Zoli und Barba.

Denn dort begegnen die beiden einem ebenfalls im Rollstuhl sitzenden, ehemaligen Feuerwehrmann, der offenbar inzwischen seinen Lebensunterhalt als Auftragskiller bestreitet und dem die beiden Jungs nachzueifern versuchen.

Auch wenn sich der gesamte Plot mit dem Auftragskiller schließlich als zum Leben erwachte Fantasiewelt aus einem der von Zolis gezeichneten Comics entpuppt, der damit sein väterliches Trauma zu verarbeiten versucht, ist „Rolli Blues“ einfach zu einfallslos und unbeholfen inszeniert, als dass die Vermischung von Wirklichkeit und Fiktion in dieser Coming-of-Age-Geschichte wirklich funktionieren würde.

© by Ox-Fanzine - Ausgabe #135 Dezember/Januar 2017 und Thomas Kerpen